据澎湃新闻报道,河北沧州泊头市货车司机金德强4月5日途经唐山市丰润区超限检查站时,因北斗定位掉线,被处以扣车、罚款2000元。因不能接受此罚款,金德强服农药自杀,最终抢救无效去世。

金德强自杀的悲剧引起了广泛的同情和关注。据金德强的哥哥金先生描述,金德强今年51岁,患有糖尿病、心脏病等多种疾病,家里有一位70岁的老母亲,3个孩子。平常以开货车拉货挣钱维持生计,家庭经济条件不好。

那么,所谓的“北斗掉线”到底是怎么回事?设备掉线原因有哪些?行车监控的规定是否合理?

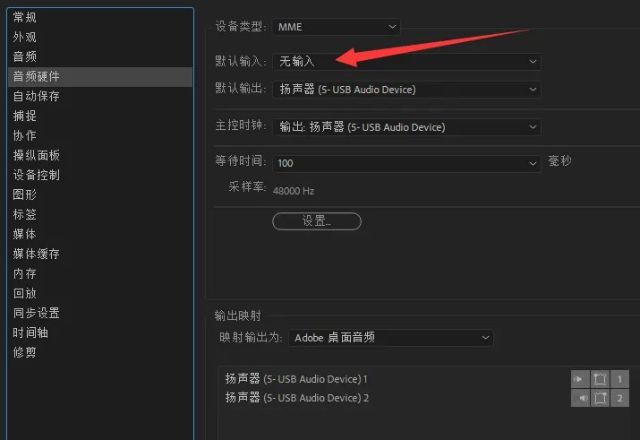

所谓的北斗定位系统事实上是一部行驶记录仪,可以记录车辆行驶速度和时间,在司机超速和疲劳驾驶时发出警报。《道路运输车辆动态监督管理办法》规定,总质量12吨以上的货运车辆必须安装汽车行驶记录仪,以防止疲劳驾驶、车辆超速等交通违法行为,保障车辆行驶安全。未安装合规行驶记录仪的货车,无法通过年审。| 图/一位司机展示的北斗双模行驶记录仪(来源:界面新闻)该车载终端为一个小型黑色方盒,内置SIM物联网卡,数据传输时需要消耗电信运营商的流量。设备需插卡才能工作,而卡片与司机绑定,一人一卡。当货车速度超过规定速度,或者连续行驶4小时,该设备就会发出警报,提醒司机注意行驶安全,并将数据记录下来,执法人员可以查看打印历史数据。一位从事卫星导航定位工作的人士告诉界面新闻记者,目前货车使用的车载终端都是双模机,能接收北斗和GPS两种信号。北斗系统有53颗卫星,GPS系统有30颗卫星,这是全世界规模最大的两个全球定位导航系统,同时失效掉线的可能性是0。此外,在整个北斗产业链中,定位系统被分为上、中、下游三个部分。导航卫星信号发射属于上游,北斗导航设备、北斗行车仪等属于下游北斗导航应用服务。对于北斗产业链中下游来说,主要通过芯片、元件等设备,让传播、车辆、手机导航APP等能够接收卫星传达的信号。这些下游企业或机构,需要向一个名为中国卫星导航定位应用管理中心的机构申请资质,在具备认证资质的情况下,生产这些产品。因此,市场上所谓的”北斗产品”往往只是某一个企业的产品,而不能代表北斗卫星,更不能代表整个北斗上游、中游、下游。北斗卫星定位系统和依托北斗卫星定位系统研发产品的厂家是两回事。综上,“北斗掉线”也是一个不严谨的说法,不管有没有设备接收,北斗和GPS卫星都会不断向地球发送信号,准确来说,是指北斗车载终端的通讯连接中断,即北斗车载终端和全国道路货运车辆公共监管与服务平台之间的通讯断开了。正常情况下,车载终端通过接收卫星信号实现定位,再将处理过的数据通过电信运营商的网络传输到各个省级监控平台,省平台再上传到全国货运大数据平台。信号状态会显示在设备的显示屏上。一是设备到了通讯信号弱的地方,数据无法上传,这种掉线一定程度上是不可能完全避免的,但这种掉线的时间并不长。二是设备本身故障,比如设备接收天线有问题,甚至是设备没电。三是人为因素,比如切断电源、将天线遮蔽、欠费,导致设备不上线。此外,北斗车载终端通讯连接中断,也有设备自身的原因。据中国新闻周刊报道,涉事车辆定位设备运营公司的一名工作人员介绍称,金德强车辆上的定位系统于去年12月就处于掉线状态,但后台通常不负责提醒工作,也无法分辨其系故障抑或人工损坏。该工作人员称,可能掉线的原因包括线路发生故障、没电、欠费、卫星信号弱等,但金德强的车不存在欠费的情况。交通运输部办公厅去年12月公布《2020年度道路运输车辆北斗导航车载终端和电子不停车收费设备产品质量监督抽查结果的通知》。其中,对道路运输车辆北斗导航车载终端的抽查结果显示,抽样合格率仅为70.4%。《通知》提到,在北京、上海、浙江、福建、河南、山东、广东、陕西8个省(市)共抽取27家企业生产的30个批次的产品,抽取样品30个,最终确定合格样品19个,不合格样品8个,主要不合格项指标为定位功能、盲区补报功能、休眠功能、CAN总线数据上传、路线偏离提醒等,抽样合格率为70.4%。而2014-2018年抽查合格率分别为82%、86%、80.6%、94.1%和97.6%。与此同时,《通知》提到,深圳市思博慧数据科技有限公司、广东途安信息科技有限公司、天津煋鸟科技有限公司去年没有配合检测,视为拒绝接受监督抽查。交通运输部办公厅在《通知》中表示,北斗终端和ETC产品是行业重点监管产品,关系到交通运输系统运行效率和服务水平。地方各级交通运输主管部门要高度重视产品质量,积极配合部开展好监督抽查相关工作,认真对待监督抽查结果,切实提升本地区产品质量。

据交通运输部官网公布的《道路运输车辆动态监督管理办法》第五章第37条规定,道路运输经营者使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动的,由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的,处800元罚款。第38条规定,破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号的;伪造、篡改、删除车辆动态监控数据的,有以上情形之一的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处2000元以上5000元以下罚款。

事实上,早在2012年,交通运输部就做出了规定,12吨以上固定参数和用途的车辆,例如货运车辆和半挂牵引车辆等,必须安装北斗行车记录仪。而且,强制性安装的车辆种类正在进一步扩展,例如警车、校车、政府公务车……其目的就是要对这些涉及公共安全的车辆进行实时不间断的监控。这不是只有中国这么做,2012年,德国就要求大巴车安装GPS进行全程监控,严格控制行车时间,防止疲劳驾驶。因为这样的事故实在是屡见不鲜:北斗行车记录就像一个跟车的交警,它实时记录车辆的各种行驶信息并向控制中心上报,是作为交通事故判定和维护司机合法正当权利的法定依据,道路交通安全因此大大提升,但司机的自由度却大大降低。例如,连续开4小时必须停车休息20分钟的规定,令一些长途司机很不适应,他们会拿上在家休息的其他司机的IC卡,开满4个小时后换卡继续开,给系统造成已换司机的假象。为了防止这种情况,北斗行车记录仪增加司机指纹验证,除了刷司机IC卡外,还必须得刷指纹。于是,又出现了改装北斗行车记录仪的黑产,加一根跳线,绕过司机身份验证,脱离监管启动车辆,改装的市场行情是600元……因此,从保护司机人身安全的角度看,北斗卫星系统和政府对大货车的安全监控法规都是没问题的,但地方的具体行政有没有问题?是否牵扯到不当利益?是否对司机不公?北斗系统的中下游企业在生产设备过程中是否存在偷工减料?质量审核是否欠缺严格?应该借这个机会进行清查。