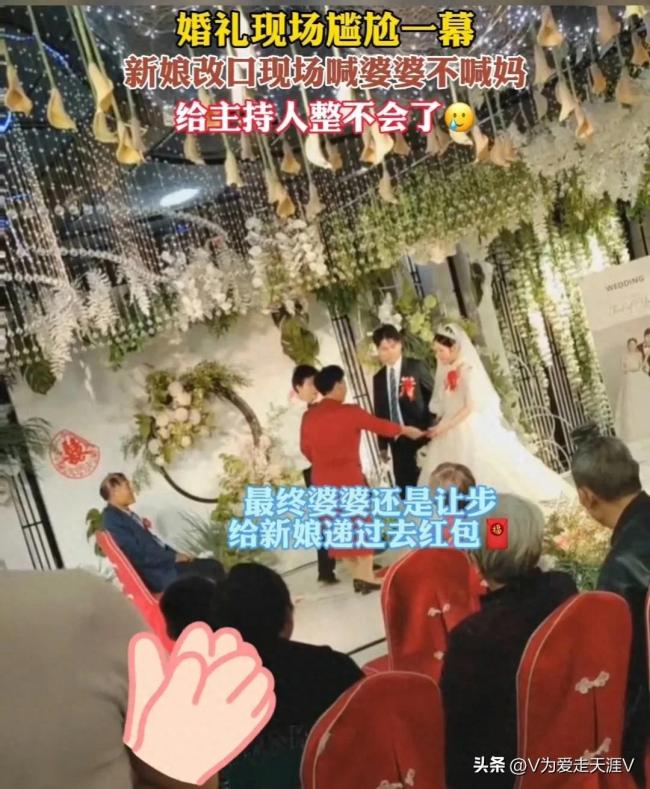

10月10日,在河南的一桩婚礼上,新娘改口环节出现了戏剧性的一幕。面对婆婆的期待,新娘始终坚守着她的称呼,这场关于称呼的拉锯战,成为了婚礼上一道别样的风景线。

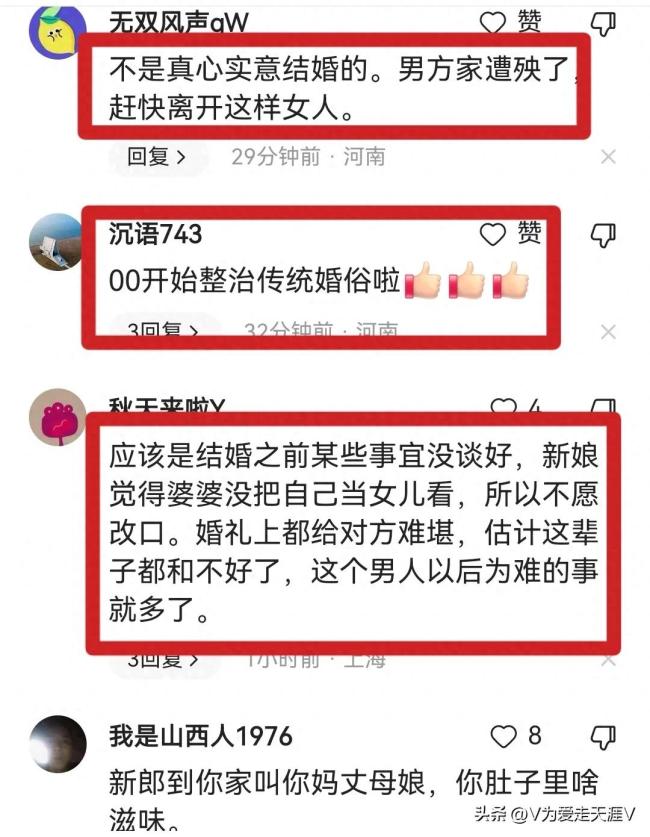

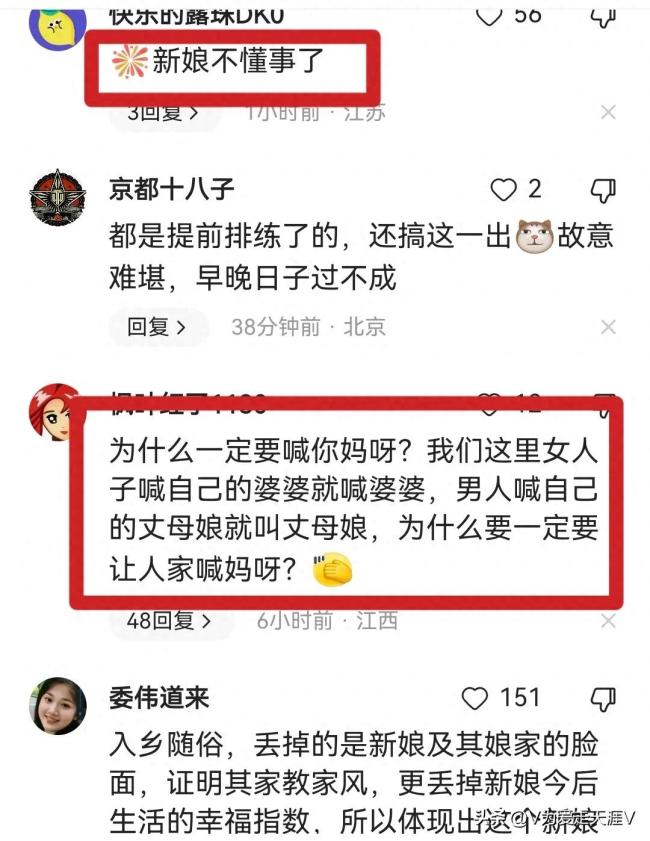

自古以来,我国的婚礼上都有一个重要的环节,那便是新娘向公婆改口。这个环节象征着新娘正式融入新的家庭,婆媳关系从此紧密相连。然而,在这个传统的环节上,新娘却展现出了坚定的态度,她坚持称呼婆婆为“婆婆”,而不愿改口叫“妈”。这场僵持不下的称呼之争,不禁让人好奇:究竟是什么原因让新娘如此坚守自己的立场?

我们可以从文化层面来解读这一现象。在中国传统文化中,“妈”这个称呼,意味着至亲至爱,它承载着母亲在孩子心中的无上地位。而新娘与婆婆之间的关系,虽然亲密,但尚未达到如母女般的情感深度。因此,新娘坚持称呼婆婆为“婆婆”,是她对自身情感的坚守,也是对传统文化的尊重。

从心理学角度来看,新娘的坚持或许源于她对新环境的适应需要时间。婚姻对于每个人来说,都是一次生活的重大转折。新娘在新的家庭环境中,需要时间去适应新的角色,去建立与家庭成员间的新关系。她选择坚持称呼婆婆为“婆婆”,可能是她内心对于新环境适应的一种方式。

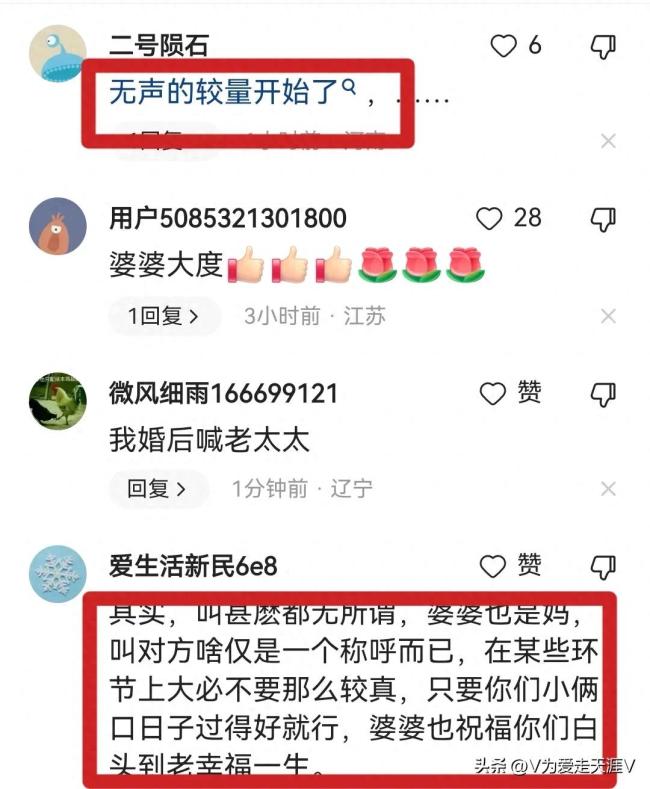

然而,无论新娘出于何种原因坚持称呼婆婆为“婆婆”,最终,婆婆的妥协都让这场风波得以化解。婆婆主动走上前去,递给新娘红包,这不仅仅是她对新娘的理解与包容,更是她对新家庭和谐氛围的维护。这一幕,让我们看到了一个家庭的温暖与包容,也让我们感受到了中国传统文化中“家和万事兴”的美好愿景。

在这个婚礼上,新娘与婆婆的称呼之争,虽然略显尴尬,但它带给我们的思考却是深刻的。它让我们重新审视传统文化的坚守与变通,也让我们重新理解家庭关系的构建与维护。我们期待着这个新家庭在未来的日子里,能够书写出属于他们的幸福篇章。

转载:中•华•网